Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin

Zusammenfassung des Vortrags von Thomas Brendel beim BEB-Sachverständigentreffen 2022

Klimawandel: Was kümmert’s

den Estrichleger?

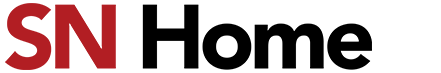

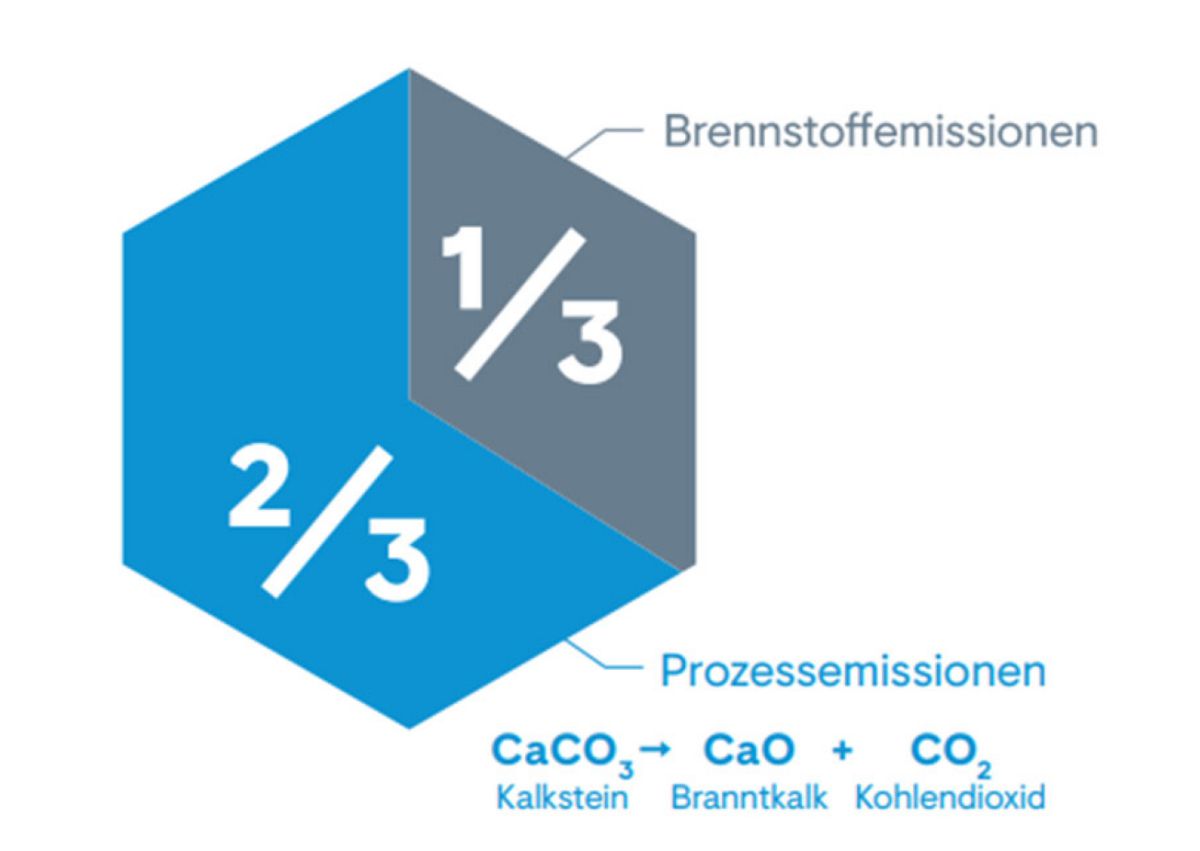

Die Herstellung von Zement ist mit erheblichen CO2-Emissionen verbunden: Bei der Herstellung jeder Tonne Portlandzementklinker werden ca. 600 kg CO2 emittiert. Somit entstehen bei einem jährlichen Zementverbrauch in Deutschland von ca. 30 Mio. t (2020) durch die Zementherstellung per anno etwa 18 Mio. t CO2. Etwa 1/3 dieser CO2-Emissionen sind brennstoffbedingt (Öl, Gas, Kohle etc. und Sekundärbrennstoffe). Sie lassen sich bei Verwendung "grüner" Energie reduzieren bzw. vermeiden. Jedoch entstehen 2/3 der CO2-Emissionen prozessbedingt aus dem Kalkstein selbst, der als Rohstoff für die Herstellung von Portlandzementklinker nicht ersetzt werden kann.

Aufgrund umweltpolitischer Zielvorgaben, Zemente in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu produzieren, ist die Zementindustrie zum Handeln gezwungen. Der "reine" Portlandzement CEM I, wie er für die Herstellung von Zementestrichen bislang bevorzugt eingesetzt wurde, wird deshalb in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Alternativ werden CEM II- und CEM III-Zemente mit reduzierten Klinkeranteilen angeboten.

Umstellung bewirkt

Veränderungen in der Estrichtechnik

Im Folgenden werden die grundsätzlichen Zusammenhänge beleuchtet und es wird ein Einblick in die Bedeutung der klinkeroptimierten Zemente für die Herstellung von Unterlagsestrichen gegeben:

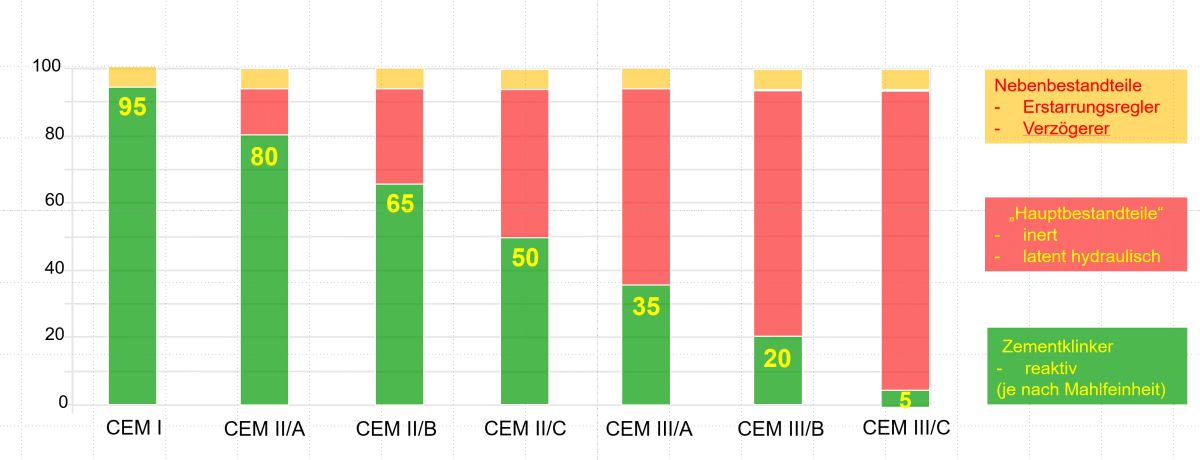

CEM II- und CEM III-Zemente unterscheiden sich von den bisher, von Estrichlegern verwendeten, reinen Portlandzementen CEM I durch einen deutlich verringerten Anteil an reaktivem Portlandzementklinker. Bei CEM II- und CEM III-Zementen handelt es sich um Mischungen aus feingemahlenem, reaktivem Portlandzementklinker und weiteren Hauptbestandteilen. Diese können reaktionsfähig (latent hydraulisch) oder aber inert (nicht reaktiv) sein.

Zwangsläufig führt die Verringerung des reaktiven Klinkeranteils im Zement zunächst zu entsprechenden Leistungsverlusten. Zwar lassen sich die Reaktivität und das Leistungsvermögen des Klinkers durch eine feinere Mahlung erhöhen, sodass Festigkeitseinbußen teilweise kompensiert werden können; jedoch ist bei feiner gemahlenen Zementen grundsätzlich mit höherem Wasseranspruch und tendenziell ungünstigerem Schwindverhalten zu rechnen.

Um die Reduzierung des Klinkeranteils auszugleichen, werden dem Bindemittel Zement weitere, sogenannte Hauptbestandteile zugegeben. Im Gegensatz zu Gesteinsmehl (meist Kalkstein-Rohmehl), das als inerter Füllstoff praktisch nur zur Regulierung der Festigkeit und als Verarbeitungshilfe dient, tragen latent hydraulische Bestandteile im Zement (Hüttensande, Flugaschen und Puzzolane) auch aktiv zur Festigkeitsbildung bei, wenn über einen ausreichenden Zeitraum genügend Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Allerdings verläuft die Festigkeitsbildung der latent hydraulischen Stoffe wesentlich langsamer, als die des Zementklinkers - und nur bei ausreichendem Feuchteangebot findet eine (verzögerte) Nacherhärtung statt - im Verlauf der Trocknung unter Umständen aber auch ein entsprechendes Nachschwinden.

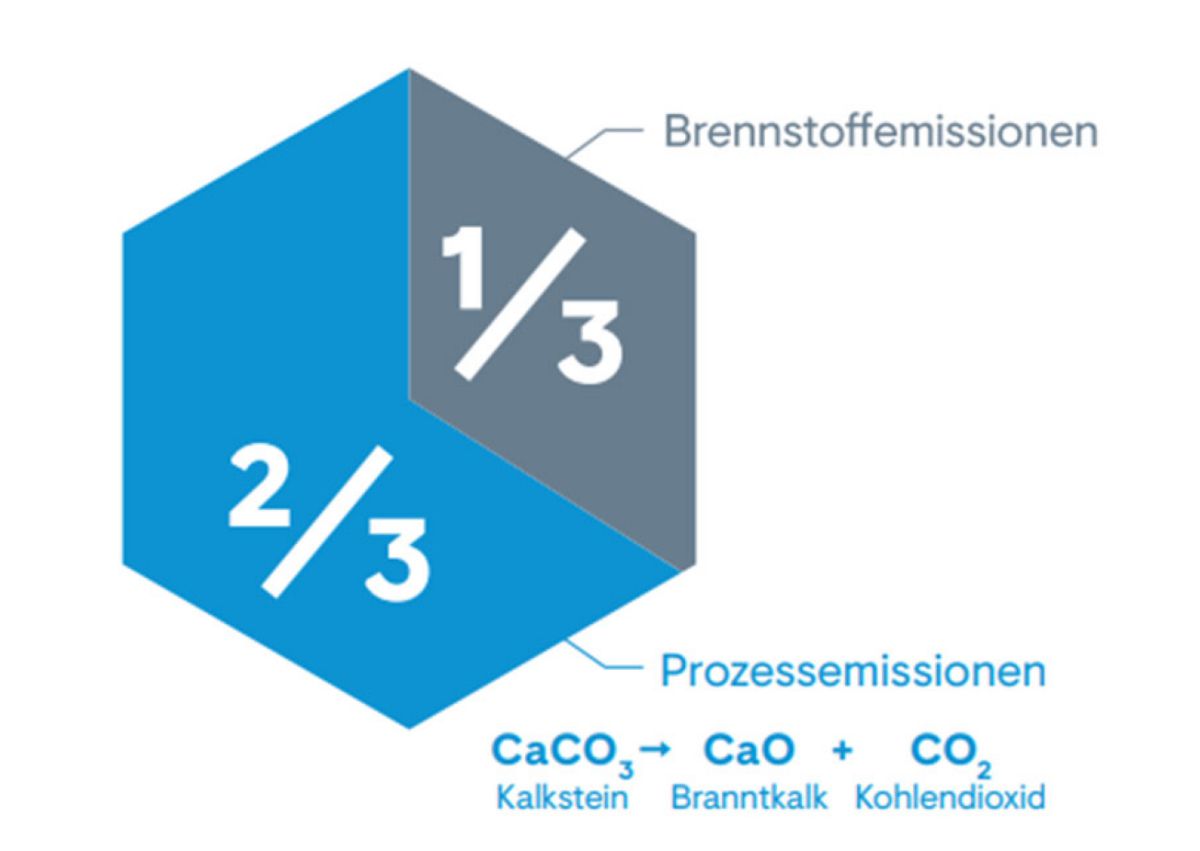

Während "reine" CEM I-Zemente einen Klinkeranteil von mindestens 95 % aufweisen müssen, dürfen CEM II/A-Zemente bis 20 % Füllstoffe enthalten, CEM II/B-Qualitäten bis 35 %. Bei CEM III/A (Hochofenzement) beträgt der Anteil latent hydraulischen Hüttensands bis 65 % (CEM III/B bis 80 %).

Neben weiteren Normzementen (CEM IV und CEM V), die für die Estrichherstellung jedoch keine Rolle spielen, unterscheidet die Zementnorm DIN EN 197-1 (2011) allein 23 verschiedene CEM II- und CEM III-Zemente. Mit DIN EN 197-5 wurden im Jahr 2021 weitere Kompositzemente mit der Bezeichnung CEM II/C-M genormt. Der Klinkeranteil dieser CEM II/C-M-Zemente beträgt nur noch mindestens 50 %.

CEM II- und CEM III-Zemente sind nicht grundsätzlich neu. Sie werden bei der Herstellung von Ingenieurbauwerken und massigen Bauteilen aus Beton bereits seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt - lassen sich durch die Zugabe bestimmter Füllstoffe doch die Eigenschaften von Zementen gezielt verändern und für besondere Betonanwendungen optimieren. Die Optimierung im Betonbau zielt dabei meist in erster Linie darauf ab, durch langsameren Festigkeitsaufbau die bei der Hydratation des Zements entstehende Wärmeentwicklung zu reduzieren, weil allzu große Temperaturdifferenzen innerhalb des Bauteilquerschnitts und die über die Oberfläche abfließende Hydratationswärme (oberflächennahe Abkühlung) Rissbildungen auslösen können.

Die geringere Anfangsfestigkeit dieser Zemente wird durch Nacherhärtung der latent hydraulischen Füllstoffe später kompensiert. Das funktioniert bei Beton seit vielen Jahren.

Estrich ist nicht Beton

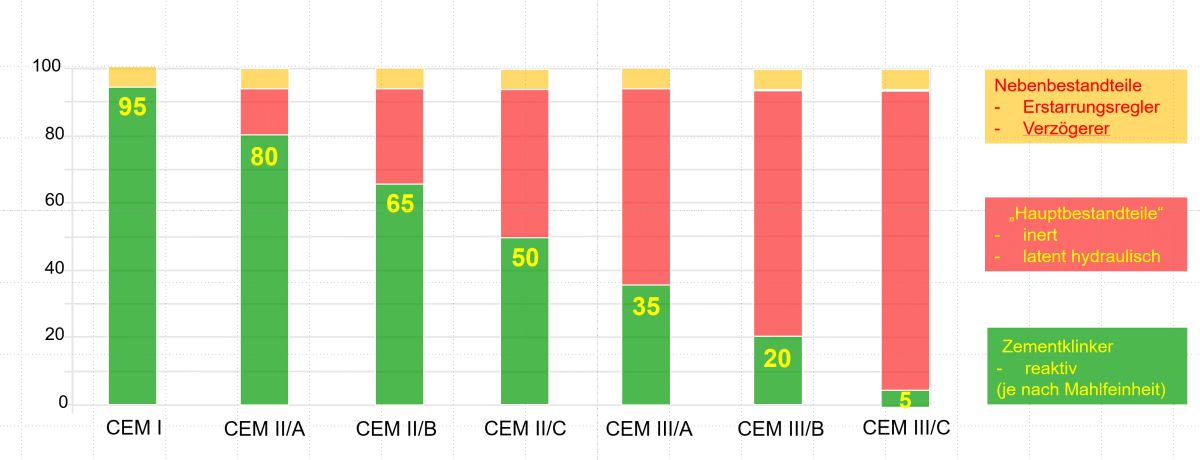

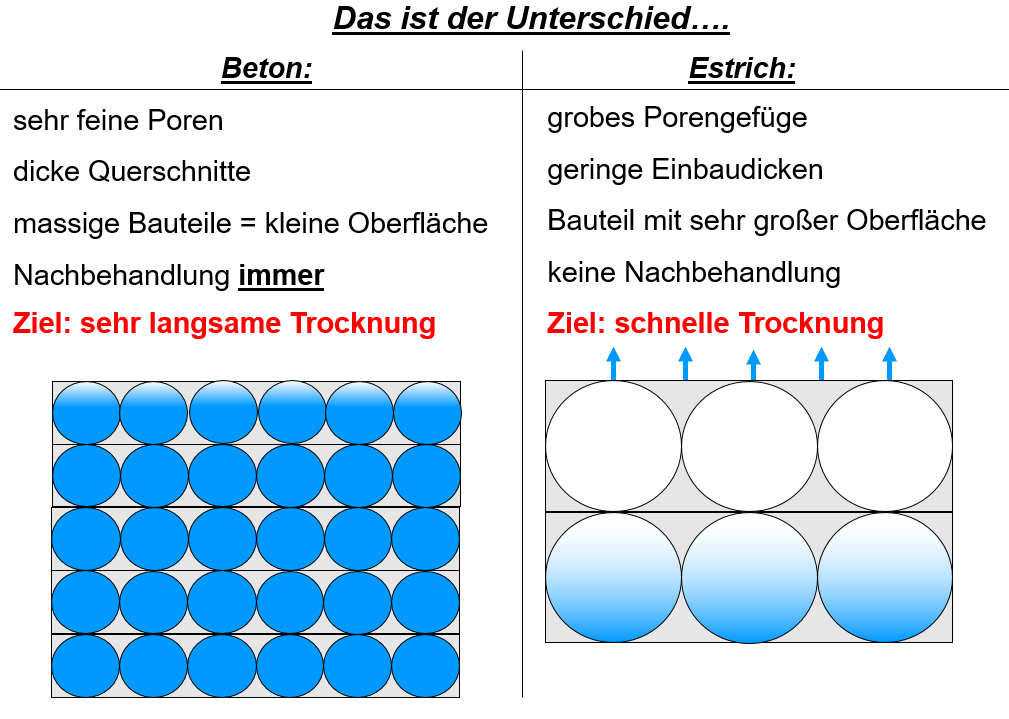

Eine Übertragung der im Betonbau gesammelten Erfahrungen auf Estriche ist nicht ohne Weiteres möglich. Nur auf den ersten Blick erscheinen Beton und Estrich identisch, werden doch die gleichen Ausgangsstoffe Zement, Gesteinskörnung, Wasser und Zusatzmittel verwendet. Im Hinblick auf die Zielsetzung und die Art der Herstellung könnten Beton und Estrich aber kaum unterschiedlicher sein: Je nach Anforderung optimal zusammengesetzt und streng überwacht, wird Beton auf der Baustelle immer vollständig verdichtet und optimal nachbehandelt. Auch wird Beton in der Schalung oder unter Folienabdeckungen sofort und bis zur ausreichenden Erhärtung wirkungsvoll vor Austrocknung geschützt.

Und auch danach trocknen Betonbauteile aufgrund ihres sehr dichten Gefüges und der großen Bauteilquerschnitte extrem langsam und in der Praxis häufig kaum vollständig aus. Unter solchen Betonbaubedingungen steht den im Zement enthaltenen, latent hydraulischen Bestandteilen das für die Nacherhärtung notwendige Wasser also lange genug zur Verfügung. Hüttensand, Flugasche und Puzzolane können so einen effektiven Beitrag zur Festigkeitsbildung leisten.

Bei schwimmenden Estrichen ist das völlig anders: Hier handelt es sich um sehr filigrane Flächenbauteile, die (im Vergleich zu Beton) extrem dünnschichtig verlegt werden. Estriche weisen im Verhältnis zu ihrem Volumen eine irrsinnig große Oberfläche auf, über die rasch große Mengen Wasser verdunstet werden. Und im Gegensatz zum dichten Betongefüge liegt bei Estrichen je nach Mischungszusammensetzung, Konsistenz und Verlegetechnik immer ein mehr oder minder poröser Gefügequerschnitt vor, der naturgemäß auch viel schneller und weiter austrocknet.

Estriche trocknen ungleich schneller und weiter aus als jeder Beton. Um bei Unterlagsestrichen die vorgesehenen Bodenbeläge möglichst bald aufbringen zu können, ist dies auch so gewünscht.

Im heutigen Baugeschehen ist eine "natürliche Nachbehandlung" in Form einer Feuchteglocke, die sich nach dem Verlegen des Nassmörtels über dem Estrich ausbildet, meist nicht mehr gegeben. Nassputz und lange Sperrfristen sind dem heutigen Trockenausbau und dem schnellen Baufortschritt gewichen. Alternative Maßnahmen, die einen frühzeitig wirksamen Schutz vor Austrocknung sicherstellen würden, z. B. das Abdecken frischer Estriche mit Folien, sind bei schwimmenden Estrichen, die nur wenige Zentimeter dünn auf weicher Dämmschicht verlegt werden, praktisch nicht möglich. Unabhängig davon, dass die frisch verlegten Estrichflächen in der frühen Erhärtungsphase nicht begehbar sind, ist eine solche Foliennachbehandlung bei schwimmenden Estrichen auch nicht immer sinnvoll, weil dies stärkere Verformungen der Rand- und Fugenbereiche provoziert.

Nur ohne effizienten Verdunstungsschutz beginnt der frisch verlegte Estrich praktisch bereits von der ersten Minute an, auszutrocknen. Dass die latent hydraulischen Bestandteile im Zement unter solchen "Trocknungsbedingungen" den gewünschten Beitrag zur Festigkeitsbildung tatsächlich in vollem Umfang leisten, kann in der Baustellenpraxis also nicht ernsthaft erwartet werden. Hüttensand und Co. "schauen" hier gelangweilt zu, wie sich das dringend benötigte Wasser aus dem Querschnitt verflüchtigt.

Insofern sind aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen - trotz gleicher Ausgangsstoffe - bei Estrichen völlig andere Ergebnisse zu erwarten, als bei Beton.

Laboruntersuchungen mit guten Prüfergebnissen helfen hier kaum weiter, werden Laborwerte doch unter Normbedingungen bei idealisierten Voraussetzungen generiert, die mit baupraktischer Estrichtechnik nichts zu tun haben. Die Einflüsse der Baustelle sind vielfältig. Häufig genug ist der Handwerker gezwungen, auch unter widrigen Bedingungen zu arbeiten. Dabei wird mit den "optimierten" Zementen das Eis dünner. Als Hersteller des Baustellenmörtels gehen Mangelerscheinungen und Schäden am Estrich allein zu Lasten des Estrichlegers, auch wenn er in gewohnter Manier auf der Baustelle vermeintlich alles richtig gemacht hat und vielleicht nur die veränderten Eigenschaften des "klinkeroptimierten Zements" nicht rechtzeitig bemerkte.

Mangelnde Oberflächenfestigkeiten als Folge verdurstender Estrichrandzonen sind dabei wohl noch das geringste Übel. Sie sind meist noch reparabel. Müssen Estriche aufgrund nicht erreichter Festigkeitsanforderungen, großer Schwindverformungen und/oder aufgrund von Schwindrissen im großen Stil nachgebessert oder gar ausgebaut und erneuert werden, steht jedoch bei großen Objekten schnell die Existenz des Estrichlegers auf dem Spiel.

Mehr denn je ist der Estrichhersteller durch die Umstellung auf klinkereffiziente CEM II- und CEM III-Zemente gefordert, für seine Baustellenmischmischungen die ihm abverlangten Erstprüfungen und eine kontinuierliche "werkseigene Produktionskontrolle" durchzuführen. Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, sind bei Veränderungen der Ausgangsstoffe, die Einfluss auf das erzielbare Ergebnis haben können, erneute Erstprüfungen erforderlich - in Zukunft auch dann, wenn lediglich zu einem anderen, unbekannten Normzement oder einem Zement gleichlautender Bezeichnung eines anderen Zementherstellers gewechselt wird. Nur eine konsequente Erstprüfung und regelmäßige Produktionskontrolle stellt sicher, dass die geforderte Qualität auf der Baustelle erreicht und nachweisbar wird. Und nur eine konsequente Eigenüberwachung ermöglicht es dem Estrichleger, eventuelle Qualitätsschwankungen zu bemerken und auf Veränderungen zu reagieren.

Sicher sind für die Herstellung von Estrichen grundsätzlich auch viele klinkerreduzierte CEM II-Zemente geeignet. Manche allerdings mehr und manche eben weniger, denn CEM II ist nicht gleich CEM II. Die Inhaltsstoffe entscheiden über die Performance. Sie beeinflussen auch die Wirkung von Zusatzmitteln. Insofern können mit demselben Zusatzmittel bei unterschiedlichen Zementen durchaus deutlich abweichende Ergebnisse erzielt werden.

Der Estrichleger muss sich darauf einstellen, dass die gewohnte Robustheit seiner Estrichmörtel einer höheren Sensibilität weicht. Der Estrich verlangt künftig mehr Aufmerksamkeit.

Die Möglichkeiten und Eigenschaften sind aufgrund des breiten CEM II-Spektrums sehr vielfältig. Mit Portlandkalksteinzementen CEM II/A-L und CEM II/A-LL liegen aus der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen vor. Zemente mit Flugascheanteilen (V) sollten bei der Herstellung von Estrichen gemieden werden, ebenso wie Mischzemente CEM II/B-M, deren Hauptbestandteile nicht näher bezeichnet sind. Bei den neuen Kompositzementen CEM II/C-M und bei CEM III-Zementen ist aufgrund der weiter verringerten Klinkeranteile besondere Vorsicht geboten. Hier liegen noch keinerlei Erfahrungen vor.

Inwieweit sich die feinere Mahlung des Zementklinkers und die Zugabe latent hydraulischer Bestandteile nachteilig auf das Schwindverhalten der Estriche auswirken, bleibt abzuwarten. Auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Industriebodenbau dürfte jedoch grundsätzlich bei feiner gemahlenen Zementen und hüttensandhaltigen Zubereitungen von tendenziell größerer Schwindneigung und bei schwimmenden Estrichen wohl von stärkeren Aufschüsselungen und größeren Randabsenkungen durch Nachschwinden auszugehen sein.

Bezüglich der Feuchtemessung und Belegreife sind nach derzeitiger Einschätzung keine gravierenden Veränderungen zu erwarten. Selbstverständlich ist die Durchführung der gewerkeüblichen und zur Feststellung der Belegreife allgemein anerkannten CM-Messung bei CEM II- und CEM III-Zementen in gleicher Weise möglich und richtig, wie bei Estrichen, die bisher mit CEMI hergestellt wurden. Dass die Art des Zements aber Einfluss nehmen kann auf die Austrocknung und die Frage, wann die Belegreife erreicht wird, ist zu erwarten. Aufgrund bisheriger Erfahrungen wird bei Verwendung hüttensandhaltiger Zemente (z. B. CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/C-M (S-L), CEM III) die Belegreife zu einem späteren Zeitpunkt erreicht werden, als beispielsweise mit CEM I- und Kalksteinzementen CEM II/A-L bzw. A-LL. Die neueren Laboruntersuchungen bestätigen das.

Fazit: CEM I-Zement bald

nicht mehr verfügbar

Der Klimawandel und der daraus erwachsende, umweltpolitische Druck, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, wird dazu führen, dass die Umstellung auf CEM II- und CEM III-Zemente vollzogen und der CEM I-Zement in absehbarer Zukunft nicht mehr verfügbar sein wird. Der Estrichleger muss sich mit dieser veränderten Situation auseinandersetzen und diejenigen, für seine Belange am besten geeigneten, sogenannten "klinkereffizienten" CEM II-Zemente und die dafür jeweils passenden Zusatzmittel auswählen. Die neuen CEM II/C-M Zemente und Hochofenzemente CEM III erscheinen für die Herstellung von Estrichen besonders kritisch. Welche Erfahrungen insbesondere auch in Bezug auf das Schwind- und Nachschwindverhalten gemacht werden, bleibt abzuwarten.

Das Eis wird dünner. Durch die Substitution der CEM I-Zemente werden Estriche sensibler. Umstände auf den Baustellen, die dank der Robustheit von CEM I-Zementen bisher keine oder kaum nennenswerten Probleme bereiteten, können künftig Sondermaßnahmen erforderlich machen (z. B. zur Schaffung geeigneter baulicher Voraussetzungen, insbesondere Vermeidung von Zugluft, Maßnahmen zur Nachbehandlung, Anpassung der Zementgehalte, verlängerte Sperrfristen usw.). Nicht nur in den zunehmend heißer und trockener werdenden Sommern, sondern auch bei Beheizung der Baustellen in kalten Wintermonaten, tut der Estrichleger gut daran, seinen Auftraggeber auf die Notwendigkeit geeigneter Baustellenbedingungen hinzuweisen und darauf zu bestehen, dass schädliche Trocknungseinflüsse vermieden werden.

Der Estrichleger ist in der Pflicht, sich der Herausforderung zu stellen, die ihn mit den klinkeroptimierten Zementen erwartet. Er muss seine Hausaufgaben machen, damit er selbst keine bösen Überraschungen erlebt und die Auftraggeber und Bodenleger auch in Zukunft Estriche bekommen, die den heutigen Anforderungen gerecht werden. Spätestens jetzt ist ein umfassendes Qualitätsmanagement gefragt, wie es in DIN EN 13813 schon lange festgelegt ist. Es ist an der Zeit, die normativen Vorgaben zur Durchführung von Erstprüfungen und einer ständigen, werkseigenen Produktionskontrolle konsequent umzusetzen. Um auf mögliche Veränderungen, die die Zementumstellung mit sich bringt, frühzeitig reagieren zu können, heißt es, wachsam zu bleiben. Dies sollte schon bisher im eigenen Interesse des Estrichlegers gewesen sein. Künftig wird es umso wichtiger.

Der Autor

Der Estrichlegermeister, Betontechnologe und öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Estrich und Industrieboden, Beschichtungen und Beläge, Thomas Brendel, ist bei Chemotechnik im Projektservice und Qualitätsservice tätig.

aus FussbodenTechnik 01/23 (Wirtschaft)

aus FussbodenTechnik 01/23 (Wirtschaft)

Welche Bedeutung hat die Klimadebatte für den Estrich- und Bodenleger?

Dass der menschgemachte Klimawandel wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen erfordert, ist inzwischen hinreichend bekannt. Die Ursachen und Wirkungen schädlicher Treibhausgase werden vor dem Hintergrund der auch bei uns zunehmend heißer und trockener werdenden Sommer und häufiger werdender Extremwetterereignisse inzwischen nicht mehr bestritten.Klimawandel: Was kümmert’s

den Estrichleger?

Die Herstellung von Zement ist mit erheblichen CO2-Emissionen verbunden: Bei der Herstellung jeder Tonne Portlandzementklinker werden ca. 600 kg CO2 emittiert. Somit entstehen bei einem jährlichen Zementverbrauch in Deutschland von ca. 30 Mio. t (2020) durch die Zementherstellung per anno etwa 18 Mio. t CO2. Etwa 1/3 dieser CO2-Emissionen sind brennstoffbedingt (Öl, Gas, Kohle etc. und Sekundärbrennstoffe). Sie lassen sich bei Verwendung "grüner" Energie reduzieren bzw. vermeiden. Jedoch entstehen 2/3 der CO2-Emissionen prozessbedingt aus dem Kalkstein selbst, der als Rohstoff für die Herstellung von Portlandzementklinker nicht ersetzt werden kann.

Aufgrund umweltpolitischer Zielvorgaben, Zemente in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu produzieren, ist die Zementindustrie zum Handeln gezwungen. Der "reine" Portlandzement CEM I, wie er für die Herstellung von Zementestrichen bislang bevorzugt eingesetzt wurde, wird deshalb in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Alternativ werden CEM II- und CEM III-Zemente mit reduzierten Klinkeranteilen angeboten.

Umstellung bewirkt

Veränderungen in der Estrichtechnik

Im Folgenden werden die grundsätzlichen Zusammenhänge beleuchtet und es wird ein Einblick in die Bedeutung der klinkeroptimierten Zemente für die Herstellung von Unterlagsestrichen gegeben:

CEM II- und CEM III-Zemente unterscheiden sich von den bisher, von Estrichlegern verwendeten, reinen Portlandzementen CEM I durch einen deutlich verringerten Anteil an reaktivem Portlandzementklinker. Bei CEM II- und CEM III-Zementen handelt es sich um Mischungen aus feingemahlenem, reaktivem Portlandzementklinker und weiteren Hauptbestandteilen. Diese können reaktionsfähig (latent hydraulisch) oder aber inert (nicht reaktiv) sein.

Zwangsläufig führt die Verringerung des reaktiven Klinkeranteils im Zement zunächst zu entsprechenden Leistungsverlusten. Zwar lassen sich die Reaktivität und das Leistungsvermögen des Klinkers durch eine feinere Mahlung erhöhen, sodass Festigkeitseinbußen teilweise kompensiert werden können; jedoch ist bei feiner gemahlenen Zementen grundsätzlich mit höherem Wasseranspruch und tendenziell ungünstigerem Schwindverhalten zu rechnen.

Um die Reduzierung des Klinkeranteils auszugleichen, werden dem Bindemittel Zement weitere, sogenannte Hauptbestandteile zugegeben. Im Gegensatz zu Gesteinsmehl (meist Kalkstein-Rohmehl), das als inerter Füllstoff praktisch nur zur Regulierung der Festigkeit und als Verarbeitungshilfe dient, tragen latent hydraulische Bestandteile im Zement (Hüttensande, Flugaschen und Puzzolane) auch aktiv zur Festigkeitsbildung bei, wenn über einen ausreichenden Zeitraum genügend Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Allerdings verläuft die Festigkeitsbildung der latent hydraulischen Stoffe wesentlich langsamer, als die des Zementklinkers - und nur bei ausreichendem Feuchteangebot findet eine (verzögerte) Nacherhärtung statt - im Verlauf der Trocknung unter Umständen aber auch ein entsprechendes Nachschwinden.

Während "reine" CEM I-Zemente einen Klinkeranteil von mindestens 95 % aufweisen müssen, dürfen CEM II/A-Zemente bis 20 % Füllstoffe enthalten, CEM II/B-Qualitäten bis 35 %. Bei CEM III/A (Hochofenzement) beträgt der Anteil latent hydraulischen Hüttensands bis 65 % (CEM III/B bis 80 %).

Neben weiteren Normzementen (CEM IV und CEM V), die für die Estrichherstellung jedoch keine Rolle spielen, unterscheidet die Zementnorm DIN EN 197-1 (2011) allein 23 verschiedene CEM II- und CEM III-Zemente. Mit DIN EN 197-5 wurden im Jahr 2021 weitere Kompositzemente mit der Bezeichnung CEM II/C-M genormt. Der Klinkeranteil dieser CEM II/C-M-Zemente beträgt nur noch mindestens 50 %.

CEM II- und CEM III-Zemente sind nicht grundsätzlich neu. Sie werden bei der Herstellung von Ingenieurbauwerken und massigen Bauteilen aus Beton bereits seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt - lassen sich durch die Zugabe bestimmter Füllstoffe doch die Eigenschaften von Zementen gezielt verändern und für besondere Betonanwendungen optimieren. Die Optimierung im Betonbau zielt dabei meist in erster Linie darauf ab, durch langsameren Festigkeitsaufbau die bei der Hydratation des Zements entstehende Wärmeentwicklung zu reduzieren, weil allzu große Temperaturdifferenzen innerhalb des Bauteilquerschnitts und die über die Oberfläche abfließende Hydratationswärme (oberflächennahe Abkühlung) Rissbildungen auslösen können.

Die geringere Anfangsfestigkeit dieser Zemente wird durch Nacherhärtung der latent hydraulischen Füllstoffe später kompensiert. Das funktioniert bei Beton seit vielen Jahren.

Estrich ist nicht Beton

Eine Übertragung der im Betonbau gesammelten Erfahrungen auf Estriche ist nicht ohne Weiteres möglich. Nur auf den ersten Blick erscheinen Beton und Estrich identisch, werden doch die gleichen Ausgangsstoffe Zement, Gesteinskörnung, Wasser und Zusatzmittel verwendet. Im Hinblick auf die Zielsetzung und die Art der Herstellung könnten Beton und Estrich aber kaum unterschiedlicher sein: Je nach Anforderung optimal zusammengesetzt und streng überwacht, wird Beton auf der Baustelle immer vollständig verdichtet und optimal nachbehandelt. Auch wird Beton in der Schalung oder unter Folienabdeckungen sofort und bis zur ausreichenden Erhärtung wirkungsvoll vor Austrocknung geschützt.

Und auch danach trocknen Betonbauteile aufgrund ihres sehr dichten Gefüges und der großen Bauteilquerschnitte extrem langsam und in der Praxis häufig kaum vollständig aus. Unter solchen Betonbaubedingungen steht den im Zement enthaltenen, latent hydraulischen Bestandteilen das für die Nacherhärtung notwendige Wasser also lange genug zur Verfügung. Hüttensand, Flugasche und Puzzolane können so einen effektiven Beitrag zur Festigkeitsbildung leisten.

Bei schwimmenden Estrichen ist das völlig anders: Hier handelt es sich um sehr filigrane Flächenbauteile, die (im Vergleich zu Beton) extrem dünnschichtig verlegt werden. Estriche weisen im Verhältnis zu ihrem Volumen eine irrsinnig große Oberfläche auf, über die rasch große Mengen Wasser verdunstet werden. Und im Gegensatz zum dichten Betongefüge liegt bei Estrichen je nach Mischungszusammensetzung, Konsistenz und Verlegetechnik immer ein mehr oder minder poröser Gefügequerschnitt vor, der naturgemäß auch viel schneller und weiter austrocknet.

Estriche trocknen ungleich schneller und weiter aus als jeder Beton. Um bei Unterlagsestrichen die vorgesehenen Bodenbeläge möglichst bald aufbringen zu können, ist dies auch so gewünscht.

Im heutigen Baugeschehen ist eine "natürliche Nachbehandlung" in Form einer Feuchteglocke, die sich nach dem Verlegen des Nassmörtels über dem Estrich ausbildet, meist nicht mehr gegeben. Nassputz und lange Sperrfristen sind dem heutigen Trockenausbau und dem schnellen Baufortschritt gewichen. Alternative Maßnahmen, die einen frühzeitig wirksamen Schutz vor Austrocknung sicherstellen würden, z. B. das Abdecken frischer Estriche mit Folien, sind bei schwimmenden Estrichen, die nur wenige Zentimeter dünn auf weicher Dämmschicht verlegt werden, praktisch nicht möglich. Unabhängig davon, dass die frisch verlegten Estrichflächen in der frühen Erhärtungsphase nicht begehbar sind, ist eine solche Foliennachbehandlung bei schwimmenden Estrichen auch nicht immer sinnvoll, weil dies stärkere Verformungen der Rand- und Fugenbereiche provoziert.

Nur ohne effizienten Verdunstungsschutz beginnt der frisch verlegte Estrich praktisch bereits von der ersten Minute an, auszutrocknen. Dass die latent hydraulischen Bestandteile im Zement unter solchen "Trocknungsbedingungen" den gewünschten Beitrag zur Festigkeitsbildung tatsächlich in vollem Umfang leisten, kann in der Baustellenpraxis also nicht ernsthaft erwartet werden. Hüttensand und Co. "schauen" hier gelangweilt zu, wie sich das dringend benötigte Wasser aus dem Querschnitt verflüchtigt.

Insofern sind aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen - trotz gleicher Ausgangsstoffe - bei Estrichen völlig andere Ergebnisse zu erwarten, als bei Beton.

Laboruntersuchungen mit guten Prüfergebnissen helfen hier kaum weiter, werden Laborwerte doch unter Normbedingungen bei idealisierten Voraussetzungen generiert, die mit baupraktischer Estrichtechnik nichts zu tun haben. Die Einflüsse der Baustelle sind vielfältig. Häufig genug ist der Handwerker gezwungen, auch unter widrigen Bedingungen zu arbeiten. Dabei wird mit den "optimierten" Zementen das Eis dünner. Als Hersteller des Baustellenmörtels gehen Mangelerscheinungen und Schäden am Estrich allein zu Lasten des Estrichlegers, auch wenn er in gewohnter Manier auf der Baustelle vermeintlich alles richtig gemacht hat und vielleicht nur die veränderten Eigenschaften des "klinkeroptimierten Zements" nicht rechtzeitig bemerkte.

Mangelnde Oberflächenfestigkeiten als Folge verdurstender Estrichrandzonen sind dabei wohl noch das geringste Übel. Sie sind meist noch reparabel. Müssen Estriche aufgrund nicht erreichter Festigkeitsanforderungen, großer Schwindverformungen und/oder aufgrund von Schwindrissen im großen Stil nachgebessert oder gar ausgebaut und erneuert werden, steht jedoch bei großen Objekten schnell die Existenz des Estrichlegers auf dem Spiel.

Mehr denn je ist der Estrichhersteller durch die Umstellung auf klinkereffiziente CEM II- und CEM III-Zemente gefordert, für seine Baustellenmischmischungen die ihm abverlangten Erstprüfungen und eine kontinuierliche "werkseigene Produktionskontrolle" durchzuführen. Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, sind bei Veränderungen der Ausgangsstoffe, die Einfluss auf das erzielbare Ergebnis haben können, erneute Erstprüfungen erforderlich - in Zukunft auch dann, wenn lediglich zu einem anderen, unbekannten Normzement oder einem Zement gleichlautender Bezeichnung eines anderen Zementherstellers gewechselt wird. Nur eine konsequente Erstprüfung und regelmäßige Produktionskontrolle stellt sicher, dass die geforderte Qualität auf der Baustelle erreicht und nachweisbar wird. Und nur eine konsequente Eigenüberwachung ermöglicht es dem Estrichleger, eventuelle Qualitätsschwankungen zu bemerken und auf Veränderungen zu reagieren.

Sicher sind für die Herstellung von Estrichen grundsätzlich auch viele klinkerreduzierte CEM II-Zemente geeignet. Manche allerdings mehr und manche eben weniger, denn CEM II ist nicht gleich CEM II. Die Inhaltsstoffe entscheiden über die Performance. Sie beeinflussen auch die Wirkung von Zusatzmitteln. Insofern können mit demselben Zusatzmittel bei unterschiedlichen Zementen durchaus deutlich abweichende Ergebnisse erzielt werden.

Der Estrichleger muss sich darauf einstellen, dass die gewohnte Robustheit seiner Estrichmörtel einer höheren Sensibilität weicht. Der Estrich verlangt künftig mehr Aufmerksamkeit.

Die Möglichkeiten und Eigenschaften sind aufgrund des breiten CEM II-Spektrums sehr vielfältig. Mit Portlandkalksteinzementen CEM II/A-L und CEM II/A-LL liegen aus der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen vor. Zemente mit Flugascheanteilen (V) sollten bei der Herstellung von Estrichen gemieden werden, ebenso wie Mischzemente CEM II/B-M, deren Hauptbestandteile nicht näher bezeichnet sind. Bei den neuen Kompositzementen CEM II/C-M und bei CEM III-Zementen ist aufgrund der weiter verringerten Klinkeranteile besondere Vorsicht geboten. Hier liegen noch keinerlei Erfahrungen vor.

Inwieweit sich die feinere Mahlung des Zementklinkers und die Zugabe latent hydraulischer Bestandteile nachteilig auf das Schwindverhalten der Estriche auswirken, bleibt abzuwarten. Auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Industriebodenbau dürfte jedoch grundsätzlich bei feiner gemahlenen Zementen und hüttensandhaltigen Zubereitungen von tendenziell größerer Schwindneigung und bei schwimmenden Estrichen wohl von stärkeren Aufschüsselungen und größeren Randabsenkungen durch Nachschwinden auszugehen sein.

Bezüglich der Feuchtemessung und Belegreife sind nach derzeitiger Einschätzung keine gravierenden Veränderungen zu erwarten. Selbstverständlich ist die Durchführung der gewerkeüblichen und zur Feststellung der Belegreife allgemein anerkannten CM-Messung bei CEM II- und CEM III-Zementen in gleicher Weise möglich und richtig, wie bei Estrichen, die bisher mit CEMI hergestellt wurden. Dass die Art des Zements aber Einfluss nehmen kann auf die Austrocknung und die Frage, wann die Belegreife erreicht wird, ist zu erwarten. Aufgrund bisheriger Erfahrungen wird bei Verwendung hüttensandhaltiger Zemente (z. B. CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/C-M (S-L), CEM III) die Belegreife zu einem späteren Zeitpunkt erreicht werden, als beispielsweise mit CEM I- und Kalksteinzementen CEM II/A-L bzw. A-LL. Die neueren Laboruntersuchungen bestätigen das.

Fazit: CEM I-Zement bald

nicht mehr verfügbar

Der Klimawandel und der daraus erwachsende, umweltpolitische Druck, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, wird dazu führen, dass die Umstellung auf CEM II- und CEM III-Zemente vollzogen und der CEM I-Zement in absehbarer Zukunft nicht mehr verfügbar sein wird. Der Estrichleger muss sich mit dieser veränderten Situation auseinandersetzen und diejenigen, für seine Belange am besten geeigneten, sogenannten "klinkereffizienten" CEM II-Zemente und die dafür jeweils passenden Zusatzmittel auswählen. Die neuen CEM II/C-M Zemente und Hochofenzemente CEM III erscheinen für die Herstellung von Estrichen besonders kritisch. Welche Erfahrungen insbesondere auch in Bezug auf das Schwind- und Nachschwindverhalten gemacht werden, bleibt abzuwarten.

Das Eis wird dünner. Durch die Substitution der CEM I-Zemente werden Estriche sensibler. Umstände auf den Baustellen, die dank der Robustheit von CEM I-Zementen bisher keine oder kaum nennenswerten Probleme bereiteten, können künftig Sondermaßnahmen erforderlich machen (z. B. zur Schaffung geeigneter baulicher Voraussetzungen, insbesondere Vermeidung von Zugluft, Maßnahmen zur Nachbehandlung, Anpassung der Zementgehalte, verlängerte Sperrfristen usw.). Nicht nur in den zunehmend heißer und trockener werdenden Sommern, sondern auch bei Beheizung der Baustellen in kalten Wintermonaten, tut der Estrichleger gut daran, seinen Auftraggeber auf die Notwendigkeit geeigneter Baustellenbedingungen hinzuweisen und darauf zu bestehen, dass schädliche Trocknungseinflüsse vermieden werden.

Der Estrichleger ist in der Pflicht, sich der Herausforderung zu stellen, die ihn mit den klinkeroptimierten Zementen erwartet. Er muss seine Hausaufgaben machen, damit er selbst keine bösen Überraschungen erlebt und die Auftraggeber und Bodenleger auch in Zukunft Estriche bekommen, die den heutigen Anforderungen gerecht werden. Spätestens jetzt ist ein umfassendes Qualitätsmanagement gefragt, wie es in DIN EN 13813 schon lange festgelegt ist. Es ist an der Zeit, die normativen Vorgaben zur Durchführung von Erstprüfungen und einer ständigen, werkseigenen Produktionskontrolle konsequent umzusetzen. Um auf mögliche Veränderungen, die die Zementumstellung mit sich bringt, frühzeitig reagieren zu können, heißt es, wachsam zu bleiben. Dies sollte schon bisher im eigenen Interesse des Estrichlegers gewesen sein. Künftig wird es umso wichtiger.

Der Autor

Der Estrichlegermeister, Betontechnologe und öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Estrich und Industrieboden, Beschichtungen und Beläge, Thomas Brendel, ist bei Chemotechnik im Projektservice und Qualitätsservice tätig.

Foto/Grafik: VDZ

Direkte CO2-Emissionen bei der Zementherstellung.

Foto/Grafik: Chemotechnik

Wie wirken sich klinkereffziente Zemente auf die Arbeit des Boden- und Estrichlegers aus? Diese Frage stellte sich Thomas Brendel von Chemotechnik Abstatt und präsentierte seine Einschätzung auf der BEB-Sachverständigentagung vor.

Foto/Grafik: Chemotechnik

Mindestanteil des Portlandzementklinkers in Abhängigkeit von der Zementsorte

Foto/Grafik: Chemotechnik

Vergleich von Beton und Estrich

Foto/Grafik: Chemotechnik

Im heutigen Baugeschehen ist eine "natürliche Nachbehandlung" in Form einer Feuchteglocke, die sich nach dem Verlegen des Nassmörtels über dem Estrich ausbildet, meist nicht mehr gegeben.

Foto/Grafik: Chemotechnik

Die Beheizung der Baustellen im Winter führt bei der Estrichverlegung zu kritischen Trocknungsbedingungen.